瓜幕中学校 校章

二本のペン先と三枚の柏葉の外縁を麦の穂でかたどっている。こ柏葉と麦の穂はいずれも開拓時代のたくましい精神を象徴したものであり、二本のペン先はその開拓精神を学業に生かそうとする強い意志を表している。

The school emblem is designed with two pen tips and an outer frame of three oak leaves and an ear of barley. The oak leaves and barley symbolize the resilient spirit of the pioneering era. The two pen tips represent a strong determination to bring this pioneering spirit into academics.

教育目標

「社会性と自主性に富み、実践力のある生徒の育成」

“Fostering students who possess a rich sense of social responsibility, independence, and practical abilities.”

国際バカロレア

2025年12月1日付で、瓜幕中学校は国際バカロレア(IB)中等教育プログラム(MYP)を提供する IB ワールドスクール(認定校)として正式に認定されました。この認定は、本校が質の高く、かつ挑戦的な教育を提供し、生徒が絶えず変化する世界の中で自ら道を切り拓いていけるよう支えていることを示しています。

MYPコーディネーターの穐山昂弘先生のリーダーシップのもと、教職員、生徒、保護者、そして学校コミュニティ全体が協力し、互いの尊重を基盤とした学びの環境づくりに力を注いできました。こうした環境の中で、生徒たちは身近な課題を見つけ、その解決方法を探究する機会を得ています。これらの力を身につけることにより、生徒たちは将来、社会の中で主体的かつ生産的な役割を果たせると、私たちは確信しています。

国際バカロレア機構およびIBプログラムの詳細については、ウェブサイト(http://www.ibo.org)をご覧ください。

As of December 1, 2025, Urimaku Junior High School became officially recognized as an International Baccalaureate (IB) World School, offering the Middle Years Programme (MYP). This recognition affirms that our school provides a high-quality, challenging education that supports students in navigating an ever-changing world.

Under the leadership of our MYP Coordinator, Takahiro Akiyama, our teachers, students, parents, and the entire school community have collaborated to establish a learning environment based on mutual respect. Within such an environment, students are encouraged to identify meaningful problems and explore effective ways to solve them. With these central skills, our students will be equipped to be active and productive citizens of the world.

For more information about the IB Organization and its programs, please visit the official website: http://www.ibo.org.

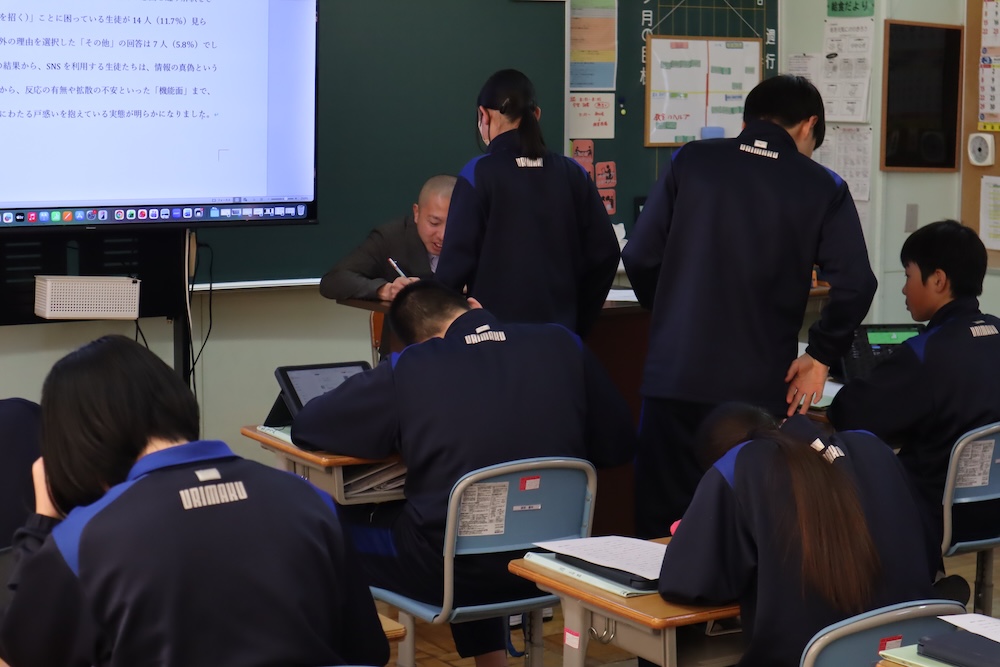

学校情報化認定

瓜幕中学校では教育で進むICT(情報通信技術)に対応するために「学校情報化」に取り組んでいます。瓜幕中学校は2022年度に日本教育工学協会の学校情報化優良校として認定されました。これからも教育における情報化として学校情報化先進地域の認定を目指し、併せて情報技術の活用として教育DXへの取り組みを進めていきます。

学校情報化認定について詳しくはこちらから

いじめ防止基本方針

鹿追町では、すべての子どもたちが安心して学び合える学校づくりを目指し、いじめ防止に取り組んでいます。学校・家庭・地域が連携し、一人ひとりが尊重される安全で温かい教育環境を守るための基本方針を定めています。

新着情報

校長メッセージ

「子どもが磨き合い、響き合い、高め合い、当事者意識をもって心身ともにたくましく成長する 活力ある学校の創造」

「子どもが磨き合い、響き合い、高め合い、当事者意識をもって心身ともにたくましく成長する 活力ある学校の創造」と「行きたくなる瓜中づくり」

本校は、昭和22年(1947年)に開校しました。本校が位置している北海道鹿追町瓜幕地域では、大自然の中で子どもたちが、より良い環境の中で、より良い教育が受けられるように、また、豊富な自然を生かした各種体験を通して、豊かな人間性を育むことが出来るようにと、昭和63年より自然体験留学制度が実施されています。その留学制度も今年で38年目。令和7年度4月現在で、瓜幕小学校、瓜幕中学校合わせて330名の子どもたちをこの制度により瓜幕で受け入れてきています。今年度は、留学センター6名、親子留学8名の14名が活動しています。4月当初は、全国各地から集まった子どもたちが若干緊張した面持ちで学校生活を始めましたが、今では、瓜幕の環境に馴染み、爽やかな笑顔と元気いっぱいの生活を送ってくれています。

地域の子どもたちと、町外・道外各地からの子どもたちが切磋琢磨しながら学んだり、交流することで、お互いが成長しています。また、移住が促進したり、留学を体験した教師の影響で自然体験留学を行う子どもが出てくる等、地域および学校の活性化に大きく寄与し続けております。また、令和4年度(2022年度)には、写真館の主人と自然体験留学生、町民、仲間が織り成す心温まる映画「おしゃべりな写真館」の撮影が、鹿追町および本校を舞台に行われ、本校生徒、町内外生徒、地域住民、本校教職員が協力しました。

本校では、鹿追町で紡ぎあげてきた幼保小中高一貫教育、自然体験留学制度、鹿追高校カナダ留学につながる英語教育、ジオパーク等を活用した地域学習を基盤として、教職員が一丸となって学校教育を充実させ、子どもたちを教え、育んでいるところです。

本年度の学校経営の重点は、「子どもが磨き合い、響き合い、高め合い、当事者意識をもって心身ともにたくましく成長する 活力ある学校の創造」です。教職員が学び続け、教職員・保護者・地域との織りなす輪で子どもを慈しみ、育み、子どもがたくましく成長する学校を目指します。

具体策として、

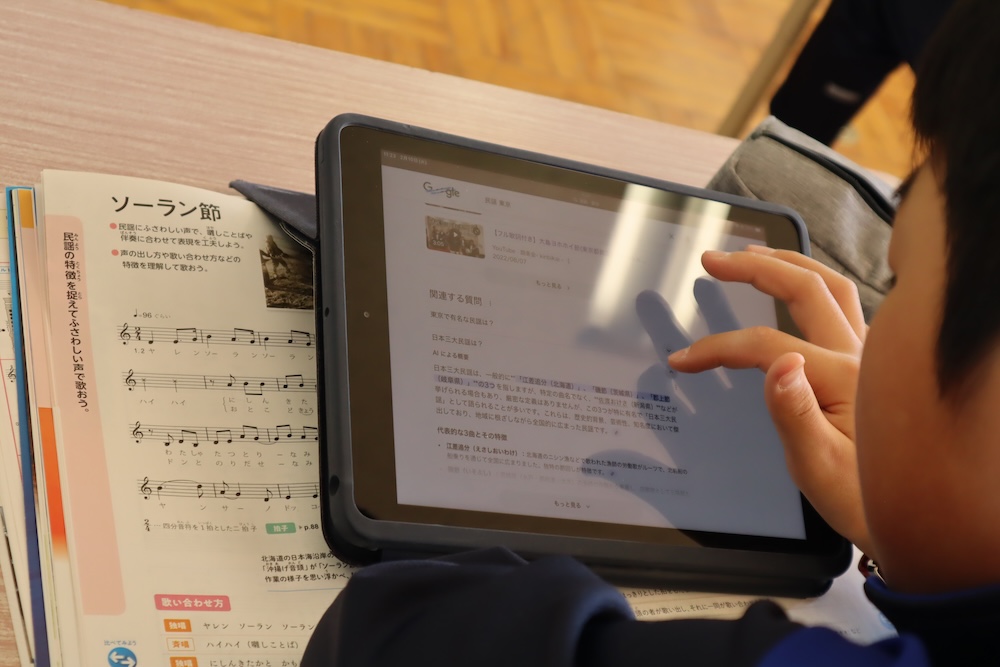

1.探究学習により、「主体的・対話的で深い学び」を実現するための授業改善を

- 義務教育における国際バカロレアの認定のプロセスを通して、子どもが主体的に課題を自ら発見し、多様な人と協働しながら課題を解決する探究学習の充実を図るとともに10の学習者像の実現を目指します。

- 子供の探究力(論理的思考力や問題解決能力)の育成に資する取組を充実・強化するための支援を推進します。

- 子どものエージェンシー(当事者意識)の育成を目標とした教育活動の取組の充実を図ります。

- 身近な課題を自分たちで解決する経験を積む、子どもの主体性を育む「与えない教育」への転換を推進します。

2.地域とともにある学校から「地域コミュニティの形成」を

- 学びによるまちづくり・地域課題解決探究学習・郷土学習を通して、答えのない問いに真摯に向き合う子どもを育みます。

- 「夢」を育む学習支援・生き方支援・中高連携を通して、子どもの存在感・信頼感・自己肯定感を高めます。

- 家庭教育支援活動を通して、広く子育てについて学んだり、寄り添いが必要な子どもの対応について、保護者が学び合う機会を作ります。

- 学校に対する多様な協力活動を通して、地域で協働して子どもを育みます。

- 地域の行事、イベント、お祭り、ボランティア活動等への参画を通して、地域の良さを感じたり、広めたりする子どもを育みます。

地域と学校が協働して行う「学び」を通じて、人々の「つながり」や「かかわり」を作り出し、「人づくり・つながりづくり・地域づくり」につなげます。

渡邊 直人

施設紹介・ギャラリー

日課表

| 生徒登校 | 8:15 |

| 短学活 | 8:25 – 8:35 |

| 1時間目 | 8:40 – 9:30 |

| 2時間目 | 9:40 – 10:30 |

| 3時間目 | 10:40 – 11:30 |

| 4時間目 | 11:40 – 12:30 |

| 給食 | 12:30 – 13:00 |

| 昼休み | 13:00 – 13:25 |

| 5時間目 | 13:25 – 14:15 |

| 6時間目 | 14:25 – 15:15 |

| 短学活 | 15:15 – 15:30 |

| 清掃 | 15:30 – 15:45 |

| 下校 | 15:45 |

瓜幕中学校 概要

〒081-0341 鹿追町瓜幕西27線23番地5

0156-67-2244

0156-67-2251

45人

15人

5学級

5月2日(R7より)

「探す意欲」と「解決する喜び」の終わりなき学び

- 重点1 学びの充実を

- 重点2 地域との関わりを

- 重点3 豊かな心と健やかな体を

- いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての生徒等に関係する問題であることに鑑み、生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

- いじめの防止等のための対策は、全ての生徒等がいじめを行わず、及び他の生徒等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが生徒等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒等の理解を深めることを旨として行われなければならない。

- いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた生徒等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。